【2025年】アクリル絵の具の使い方10選【初心者向け】

アクリル絵の具で始める”絵”

👇この記事はこんな方にオススメします👇

- アートに興味がある初心者の方

- クリエイティブな自己表現をしたい方

- アーティストとしてキャリアを築きたい方

- 見る人を魅了する作品を制作したい方

- アートを通じて感動や喜びを与えたい方

アクリル絵の具を初めて使う初心者のあなたの困りごととか、お悩みを解決します。

ザックリ言うと、アクリル絵の具は透明水彩画風にも油絵風にも使えるとても便利な絵の具です。

そんな万能選手なアクリル絵の具で

- 基本的な描き方

- チョット変わった描き方

- 塗り方

をお伝えします。

もっとも描き方、塗り方といっても「これが正解!」なんてのは存在しません。

この記事を読んで実践すれば、絵を描く楽しさが爆上がりしますので是非最後までお付き合いしてください。

画家人生の中で

・乗り越えてきたこと

・絵に関すること

・お散歩スケッチで見つけたこと

などなどをお伝えします。

👇️私の電子書籍です。Kindle Unlimitedで無料で読めます。ぜひどうぞ。

休日にお散歩スケッチ楽しんでます: 小難しい絵画理論なんざほっぽらかして、楽しく描こうっていう楽画記(らくがき)本です

にほんブログ村

アクリル絵の具って何?描き方!

最初に重要になるのは、どんな技法を使うか、どんな画材を使うかじゃなくて、あなたがどんな絵を描きたいか?です。

アクリル絵の具の使い方に正解なんてのはありません。

ですがあなたがどんな絵を描きたいのかがハッキリしてないと間違いなく迷子になります。

何で、んなこと分かんだよ?

え~っと・・・私がそ~だったからです💦

絵を描き続けてると「この描き方で、自分のスタイルを確立しよう」って、

1つの描き方に頭が固まってしまうことがあるんだねー。

己を貫くっ!っていう点では立派だと思うんだけど、

あんまりこだわり過ぎると損するよ。

世の中には、膨大な表現があるから色んな絵に接してみることを強くオススメします。

更に気をつけて欲しいのは本とか情報を鵜呑みにしないことだねー。

そういったものが悪いと言ってる訳じゃなくて、

本の情報が正解だと思いこんでしまうんが危険が危ないです。

そんなこんなで、アクリル絵の具はどんな描き方でも出来ることを頭に置いといて下さい。

だけど、本を読んだり、絵画教室で学んだりするのは重要です。

例えば、

・筆使いや描き方を真似る

・お気に入りの絵を模写する

などですね。

はじめっからあなたのオリジナリルな絵を描こうとしても描けるようになりません。

ドヤっっっ!

アクリル絵の具を透明水彩風に使って描いたオッリジナルな絵じゃーっ!!

げげんちょっ!なんじゃこりゃー?!

・・・じ、自信持つのは良いんだけど、

それが斜め45°にズレないようにしようね。

💦💦💦ファンタジーの世界に入り込んじゃうと、

独り善がりで自己満足な「絵」になっちまいます。

自己満な絵は「寒い」です。

ここで言う「寒い」は、極寒の地で寒さに震えているとか、木枯らしン中で凍てついてるってことじゃありません。

つまらんギャグを、さーむいギャグ!って揶揄するよね。

そーいう意味での「寒い」ってことです。

それを解決するには、

・自分と感性が同じ

・描いた「絵」が売れてる

プロの絵描きさんに見てもらって、評価してもらうことだよ。

それと、もひとつ!

「絵」を描くときは「情熱」と「魂」を込める。

自分の「絵」を見るときは「冷徹」に「冷静」に第三者目線でみることだね。

アクリル絵の具の基本的な使い方には主に2つ!!

と、その前に!

全ての技法に共通する部分ですが、下描きを描くのに鉛筆とかシャープペンシルを使う方が多いと思います。

ですが、鉛筆の黒色が絵の具を乗せた時に溶け出して混じってしまい、色が濁ってしまいます。

(特に透明水彩風に描く場合は要注意です)

なので、この鉛筆の色が落ちない様に「フィキサチーフ」という画材を使い、固着力の弱い画材の上に吹きかけましょう。

そうすることで、キッチリ固着させ、耐水性に出来るので面倒がらずに使った方が良いですよ。

では、解説していきますね。

アクリル絵の具!

描き方は大きく分けて2つ!

①透明水彩画風に描く

・まず刷毛か筆で水彩紙を水で濡らす。

・紙を立てた時に水が流れない程度にするのがコツ。

・ここにインク状にまで溶いたアクリル絵の具を載せていく。

ここで、気をつけて欲しいのは使用するパレット類ですね。

下記のパレットは透明水彩絵の具をつかう場合は問題ないですが、

画像引用元:Amazon【注】ショップにリンクはしていません

アクリル絵の具に使う場合はオススメしません!

(ここんところ、ややこしいんで間違えないでね)

なぜか?

アクリル絵の具は固着力が強くて、乾いてしまうとすんげー落としにくいんです。

その都度、乾く前に洗えば良いんですが、

だーっっっ、

めんどくせーッッッ!

いっちいち洗ってられっかーっっっ!!

って、なるんが落ちなんだな~

だもんだから、下記のような紙パレットをオススメします。

画像引用元:ゆめ画材【注】ショップにリンクはしていません

ですが、これも問題があってですね、

アクリル絵の具で透明水彩画風に描くために、絵の具をインク状にまで溶くとパレットから流れ出てしまうこともあるんですね~。

なので、下記のような菊皿か小皿を用意しておくと便利です。

画像引用元:Amazon【注】ショップにリンクはしていません

で、そんなんして作ったインク状の絵の具を濡れた紙に載せます。

するとジワ~って感じで絵の具が滲(にじ)んでいきますので、この時に出来る滲(にじ)み、ボカシを利用して描きます。

この場合キャンバスとか用紙をパネルに水張りして使う場合は問題ありませんが、

スケッチブックを使って描く場合は、ブロックタイプのスケッチブックが使いやすいです。

ブロックタイプって、何じゃい?

ブロックタイプってのは10枚~20枚位の水彩紙が重なって出来ている製品ですね。

紙の四辺が糊(のり)で固定してあるんで、水を使って描く場合に紙がよれなくて使い勝手がいいよ。

あんまりダッバダバに濡らしちゃうとサスガによれますが、

パネルに水張りすんのがめんどくせー

って、あなたにオススメです。

②油彩画風に描く

アクリル絵の具を油彩画風に描く場合、絵の具と筆にあんまし水を付けず硬めの筆で描きます。

(豚毛の筆が硬すぎるって感じる方はナイロンの筆がおススメです)

そうすると割りかし厚く塗ることが出来るんですが、アクリル絵の具は油絵の具と違い、乾燥するにつれ引けてしまいます。

(つまり体積が少なくなるのね)

グバーッって感じで絵の具を盛り上げたいんだけど、

うまくいっかねーっ

ってことになります。

ここらへんがアクリル絵の具と油絵の具の大きな違いだね。

なので、そんなときはメディウム類の中のジェルメディウムを使うといいよ。

メディウムを使うことで、厚塗りした絵の具の体積を減らないようにすることが出来るんだぜ。

いろーんなメディウムが揃ってるんで、あんなこんなを使ってみ!すんげー表現の幅が広がるぜ。

てな感じです。

では次の章で、アクリル絵の具のチョットの変わった描き方、塗り方を紹介します。

アクリル絵の具の変わった描き方、塗り方。

ボカシ技法

この描き方は私の絵の先生、画家プロ!「ZinArt」師匠のオリジナル技法です。

刷り込みブラシとボカシブラシを使う描き方です。

使い方は下記の動画へどうぞ

(「絵画教室 ZINART Jr」のところの「銀河の描き方」)が分かりやすいですよ。

↓こんな絵が描ける様になります。

(注:これは有料絵画教室の課題作品です)

ウエットインウェット

水彩画風に描くなら基本中の基本になる技法です。

前の章①の描き方を参考にして下さい。

ドライブラシ

乾燥気味の筆を使って描く技法です。

上記のウエットインウエットとは真逆な描き方になります。

乾燥気味な筆を使い、絵の具を少量付けてキャンバスや紙に描きます。

この描き方で気をつけて欲しいのは、

・筆に含ませる水分量

・絵の具の量

ですね。

絵の具や水の量が多いと上手くカスレません。

練習用の紙などにチョコっと描いてみて、多いかなと思ったら予め用意した雑巾やティッシュペーパーで余分な絵の具、水分量を取って描いてみてね。

グレーズ

グレーズ、スカンブル技法についてはプロの画家「岡部遼太郎」先生がエキスパートです。

You Tubeでミニ絵画教室を開いて見えるので下記の動画へどうぞ、

↓岡部先生の絵画教室でこの様な絵が描ける様になります。

(注:この作品は有料絵画教室の課題作品です)

このグレーズ、スカンブルってのは透明色を薄く重ねていく技法で、油彩画では伝統的な技法です。

この技法で有名な画家ではウイリアム・ターナーが知られてます。

おいおい!?んじゃあ油絵の具じゃないとダメじゃんか!

なーんて思ったそこのあなた。

心配ご無用、アクリル絵の具でちゃんと表現出来ます。

ポイントは透明色を使うことなんだねー。

下の層の描き込みを消さないで、色を鮮やかにすることができるんだなこれが。

アクリル絵の具もここ近年透明度が高くなって来てるので、油絵でしか表現出来なかったグレーズ技法が簡単に出来るようになりました。

更にジェルメディウムをアクリル絵の具に混ぜることで、白や黒などの不透明色でも透明色を作り出すことが出来ます。

スカンブル

半透明の絵の具を重ねる技法です。

こちらの技法も薄く絵の具を重ねるという描き方ですが、先のグレーズ技法と違う点は半透明の絵の具を重ねる描き方です。

例えば風景画を描く時、遠景部分がうっすらと靄(かすみ)か霧(きり)が掛かったように見えますよね。

水を多めに使って薄く溶いた青とか白の半透明の絵の具を重ねることで表現することが出来ます。

???んだよ!じゃあジェルメディウムなんざ使わんでもよくね?

水をぎょーさん使えば透明とか半透明にできるんちゃう?!

だよね~、だよね~、そう思うよね~。

たっしかに水をたくさん使えば透明色、半透明色は作れるんだよね。

なのになんでわざわざジェルメディウムを使うの?って話だよね。

なぜにジェルメディウム?・・・

それはね、ジェルメディウムを使って作る透明色、半透明色が水を使って作る色に比べて圧倒的に美しいのと透明度が高いからなんだ。

先の、霞とか霧を表現するには水を使った色でも良いんだけど、透き通ったような感じを出したいんならジェルメディウムを使うことを強くオススメします。

グラデーション

色に段階的な変化を付けた描き方です。

乾くのが早いアクリル絵の具は、ぼかしたりするピンぼけ状態を作り出すのが苦手なんですね。

なので、グラデーション技法を使う時は

・キャンバスを水スプレーなどを使って常に湿った状態にしておく

・メディウム(リターダー)を混ぜて乾燥速度を遅くする

で、乾ききらないうちに乾いた刷毛やファンブラシ(扇筆)で表面を軽く履く様に撫ぜることで美しいグラデーションを作ることが出来ます。

インパスト

油絵風にアクリル絵の具をを盛り上げて描きます。

このインパスト技法でよーく知られてんのはゴッホですね。

ゴッホは油絵の具を溶剤で溶かさず、硬めの筆を使いキャンバスに乗せて描いてます。

アクリル絵の具でインパスト技法をやるんなら獣毛の豚毛がオススメです。

モロに筆跡を残したゴツゴツしたタッチの絵が描けます。

スパッタリング

絵の具を飛沫状にして飛ばす技法です。

インク状に薄く溶いた絵の具を少し硬めの筆に含ませ、それを指で弾いてやり点状の飛沫にしてキャンバスや紙に飛とばしてやる描き方です。

砂、石などを描く時その質感が表現できるし、夜空に輝く満天の星を表現するのにも使えます。

色~ンな絵で使えると思うのであなたの工夫で色々考えてみるのも面白いですよ。

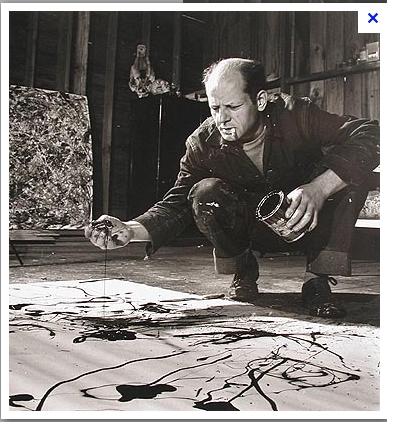

ドリッピング

絵の具をキャンバスの上にぶちまけて描く技法です。

この技法を使った代表的人物は

ポール・ジャクソン・ポロック

(1912年1月28日~1956年8月11日)でアメリカの画家さんです。

キャンバスを床に置き、

・絵の具缶から直接絵の具を滴らせる

「ドリップペインティング」(滴らせ技法)

・筆に大量の絵の具を取り絵の具を垂らす

「ポーリング」(流し込み技法)

って言う独自のスタイルを展開したんですね。

これらの技法はハロルド・ローゼンバーグ(アメリカの作家、教育者、哲学者、芸術評論家)が論文で「アクションペインティング」と呼びました。

ミクストメディア

異なる画材を一緒にして描く技法です。

例えば、

・アクリル絵の具と透明水彩絵の具

・アクリル絵の具と油絵の具

・パステルとアクリル絵の具

などなど、

まあ、世にある画材の数だけ組み合わせは無限大と言ってもいいです。

ですが、複数の画材を組み合わせる時ルールがあります。

一例ですが、油絵の具の上にアクリル絵の具を塗ると固着出来ずに剥がれたりするんで注意が必要になります。

でも、色々な画材をあーしてみよう、こーしてみようって使ってみると意外な発見があります。

あなたの表現方法の幅も広がるんで一度チャレンジするのも面白いですよ。

ハッチング

これは、特にアクリル絵の具じゃなくても良いんですが、参考までに、

Google画像検索:Wikipedia ハッチング

暗くしたい部分に線を何回も重ねて描く技法です。

漫画やペン画などで影の部分や暗くしたい所に、何度も線を重ねて描きます。

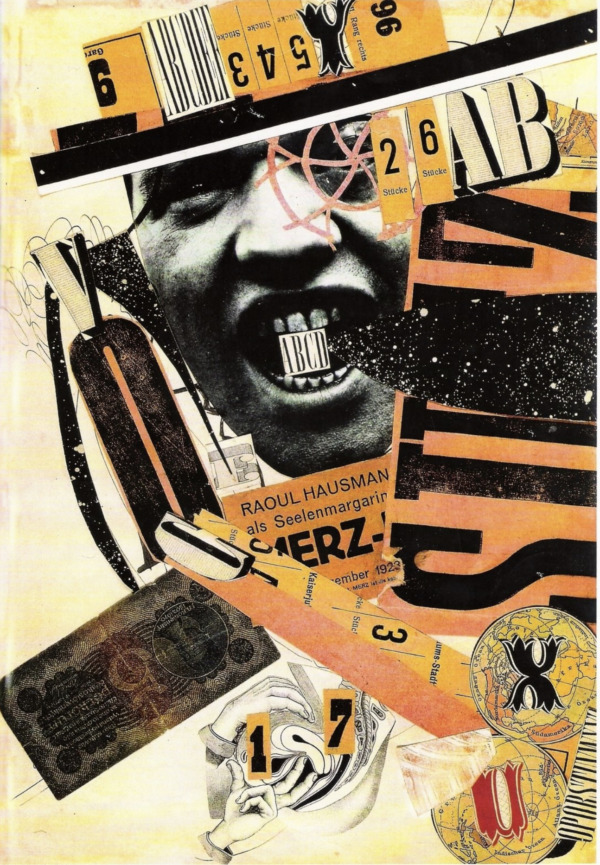

コラージュ

1つのキャンバスや用紙に他の紙などの素材を貼り付けて1つの絵にする技法です。

・新聞紙や雑誌の切り抜き

・そこら辺にある包装紙

・布切れ

・雑多な物体(石ころとか木切れとか)

などなどを貼り付けて造形作品を創り上げる創作技法です。

これらのモノものをキャンバスにくっつけるのに、アクリル絵の具の「ジェルメディウム」が大活躍してくれます。

糊とかボンドも使えますが、「ジェルメディウム」の方が接着力がダンゼン安定するんでオススメです。

コラージュ技法をやってみようと思うそこのあなた、是非一度お試しあれ。

では、今回のあとがきとして、

アクリル絵の具の描き方と塗り方!

あとがき

アクリル絵の具の基本的な使い方には主に2つ

①水を多めに使い透明水彩画風に描く

②水を少なく、もしくは殆ど使わずに油彩画風に描く

下描きに鉛筆などの固着力が弱い画材を使う時は「フィキサチーフ」を使う。

アクリル絵の具のチョット変わった描き方11選

はい、そんなこんなでアクリル絵の具の基本的な使い方からチョットの変わった描き方、塗り方を出来るだけわかり易くお伝えしました。

アクリル絵の具は単体で使っても多彩な表現が可能だし、各メディウムを使うことで更に表現が倍増するとーっても便利で、メリットが多い画材です。

この記事読んで興味が湧いたそこのあなた!ゼヒ挑戦してみてね。

どうも、最後までお付き合いして頂きありがとうございました。

ではでは、あなたのお絵描きライフが燦然と輝きますように祈りを込めて!

“Let’s draw something!”(お絵描きしましょう)

👇️私の電子書籍です。Kindle Unlimitedで無料で読めます。ぜひどうぞ。👇️

休日にお散歩スケッチ楽しんでます: 小難しい絵画理論なんざほっぽらかして、楽しく描こうっていう楽画記(らくがき)本です

👇️応援して頂けると嬉しいです👇️

にほんブログ村