アクリル絵の具で名画を模写【ニコラ・ド・スタール】

ニコラ・ド・スタールは20世紀の芸術家で、その独自の抽象表現主義による絵で知られています。

・スタール作品の魅力

・模写のやり方

ワイルドな絵、つったら、やっぱりニコラ・ド・スタール!

こんなにも色とりどりな絵をどうやって描くんだ、って思いませんか?

そこで今回は、ニコラ・ド・スタールの魅力を模写を通してお伝えします。

さあ、あなたの中の芸術家が目を輝かせる瞬間が待っています。

この記事を書いたのは↓

改めまして、籏山 隆志(はたやまたかし)です。

勤続40年+αの勤め人でした。

このまま勤め人として人生終えるなんて、まっぴらゴメンの助!とばかりに本日このときからプロの画家っ!の画家Gさんです。

画家人生の中で、あがいて、もがいて、のたうち回りながらでも

・乗り越えてきたこと

・絵に関すること

・お散歩スケッチで見つけたこと

などなどをお伝えします。

それでは、よろしかったらご一緒に、Let’s draw!(お絵描きしましょう)

↓初の電子書籍出版です。ぜひ、読み放題でどうぞ。

アクリル絵の具で名画を模写る【ニコラ・ド・スタール】に魅せられて。

ニコラ・ド・スタール作品の模写のやりかた

ここからスタールの絵を模写していくんだが、完コピなんて時間がかかってやってらんない。

なので、できるだけ雰囲気が近づくように仕上げることをイメージする。

模写なんて意味ねーよ

模写なんかやったってなんも良くならん

なんてことをほざいてやがる、あなた。

それはあなたが単に無目的に、ただ移してるだけの機械的な模写をやっているからです。

模写の何たるかは私の絵の先生、黒沼大泰先生に語っていただきます。

今回の模写の目的は、色彩と抽象化された形に注目してアクリル絵の具で描きます。

なんでアクリル絵の具かというと、模写をするスタールの絵は油絵の具で描かれていると思うが、私は油絵の具を使ったことが無い。

アクリル絵の具を使えば、油絵の具と似たような表現が可能だからです。

実践あるのみ模写のやり方、基本の基

対象となる絵を選択する。

絵の初心者はスタールの作品の中の比較的シンプルな作品を選ぶ。

今回は色彩とモチーフの形を重点にしている。

主にインパスト法を使った作品を選んでみた。

下記の1️⃣~3️⃣の絵を模写。

・筆使いや筆の種類

・パレットナイフの使い方

・色彩と色使い

・構図(何が主役?主役を引き立てる要素は何?)

・全体のスタイルに注意を払う

インパスト法って何?

・絵の具を厚く塗って筆跡とか筆のテクスチャーを強調する。

・絵の具でキャンバスや紙の表面に立体的な質感を与える。

雑学の雑学

テクスチャーって何?

簡単に言えば「見た目の質感」。

例えば、

・岩肌のザラザラ感

・ガラスのツルツル感

・ネコのモフモフ感

てな感じで、これらの見た目はテクスチャーによって表現される。

よく混同される言葉で、

マチエールって何?

「見た目の質感」にプラス、「触ったときの感触」とか「素材そのもの」も含めた言葉。

例えば、

・ぶ厚く塗られた絵の具がザラザラと手触りを感じさせる。

・木製の彫刻が、暖かみのある手触りと木目を感じさせる。

・陶器の器が、滑らかな手触りと土の温もりを感じさせる。

てな感じでテクスチャーだけじゃなく、素材そのものの性質とか作品に込められた作者の思いなんかも含めてマチエールって言葉が使われる。

ズバリ一言!

・テクスチャーってのは見た目

・マチエールってのは、「見た目」「触感」「素材」を全部含めた、もっと深ーい質感ってイメージ。

理想を言えば、スタールが使ったであろう画材を再現するべきだと思うが、今回アクリル絵の具を使って模写をするんでそこんところは気にしない。

・アクリル絵の具:リキテックスとターレンスのアムステルダム

・筆:ナイロン、豚毛

・ブロックタイプのスケッチブック

・パレットナイフ

・ボカシブラシ、刷り込みブラシ:今回の模写でもっとも重要な画材。

・紙パレット

・水入れ:100均のものでOK。仕切りがあるタイプか、おもちゃコーナーにあるバケツで良い。バケツは筆洗い用と絵の具の薄め用に2つ用意する。

・水差し:絵の具の濃さを調整するためのもの。100均の調味料コーナーにあるドレッシング容器で良い。

・水スプレー:100均のコスメコーナーのもので良い。

・雑巾もしくはキッチンペーパー:これも100均にあるもので良い。

鉛筆でもシャープペンシルでも良いんで、絵の構図を下描きする。バランスとか配置に注意する。

・背景色を選ぶんだが、1色だけで表現しようとすると、絵が薄っぺらい印象になるんで、何色か重ね塗りをする。

・可能な限りオリジナルに近づける色を再現するが、完璧に再現するのはかなり難しいんで「こんな感じで良いかな」で良い。

・あんまり肩ひじ張って、完全再現を目指すぞーっ、ってやると大抵うまくいかなくてくじける元になるんで、そこんところは「いい加減」「適当」でいく。

・「いい加減」とか「適当」なんて言うと、「まかりならんっっっ」って怒る人がいるけど「いい加減」と「適当」はマイナス言葉じゃありません。

・言葉の使い方よって微妙なニュアンスがある。

「いい加減」の意味

1.程良いこと

・例:いい加減のお湯

2.もう十分でほどほどにして欲しい様子

・例:もう、いい加減にして欲しい

3.最後までやりきらずに放り出すこと

・例:いい加減な態度

・いい加減の使い方は基本的に、ものごとの度合い、について使われる言葉。

「適当」の意味

1.ある目的や条件などにうまく当てはまること

・例:この仕事は彼が適当だ

2.頃合いが程良い様子

・例:これ位が適当だ

3.やり方が雑、中途半端なこと

・例:適当にあしらう

・「適当」の使い方は基本的に、ある目的とか条件に対してどんな状態であるか?に使われる言葉。

まとめると

・「適当」は目的とか条件に対する状態を表す。

・「いい加減」はものごとの度合いを意味する。

という感じで、今回は上記「いい加減」なら1.「適当」なら2.ね。

話を元に戻します。

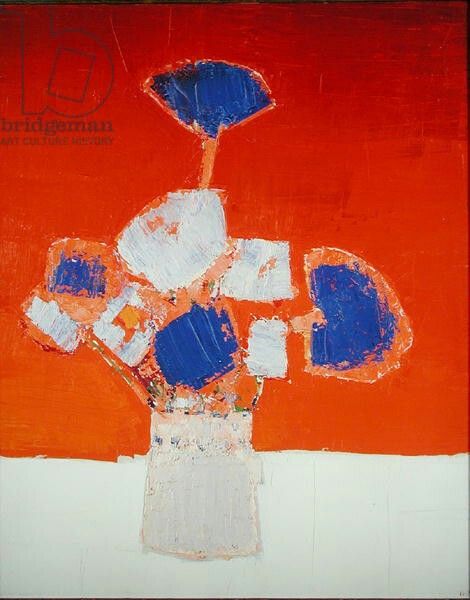

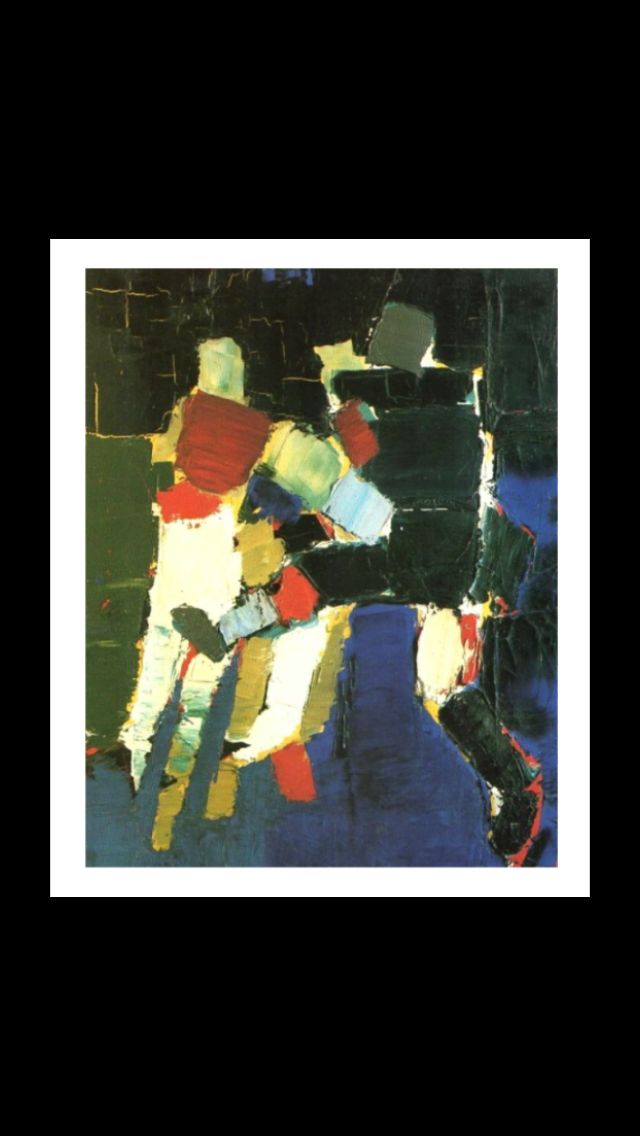

↓1️⃣ニコラ・ド・スタール元絵

引用元:Pinterest

↓模写

・上記4.を更に詳しく解説。

・背景にボカシブラシと刷り込みブラシを使って色を置いていく。

・置いていくとしたのは、このブラシを使うときは塗るというよりも上から軽く叩くようにして使うから。

【注目】ボカシブラシ、すりこみブラシの使い方は私の先生のオリジナル技法:ジンジンアートch

・原色を使っても原画のような色は出ないんで、混色で表現。

・元絵を見たときに何色が見えるか?イメージで色を作っていく。

・何色が見えるかは、あなたの感性による。

・どの色とどの色を組み合わせれば、どんな色ができるかは勉強と実践するしかない。

上記4.で言ったんですが、全く同じ色を再現するにはかなり難しいんで、こんのくらいかな?って感じでいく。

例として、

・上部2/3はフーカスグリーンヒュー

・イエローオーカー

・バーントアンバー

・オキサイドブラック少々を混色して置く(塗る)

・下部1/3はイエローオーカー

・バーントシェンナ

・バーントアンバーを混色して置く(塗る)

背景ができあがったら主役を描いていく。

色を重ねる。

・透明色でも不透明色でも良い。

・先に塗った色が見えるように新たな色を塗っていく。

色んな塗り技を使う。

・パレットナイフで厚みをつけたり、薄く塗り拡げたりして強弱をつける。

・わざと筆跡を残すように塗るんですが、この場合は豚毛の筆を使うと筆跡を残しやすい。

・描いてる途中でもオリジナルの絵と比較する。

・必要に応じて調整を行う。

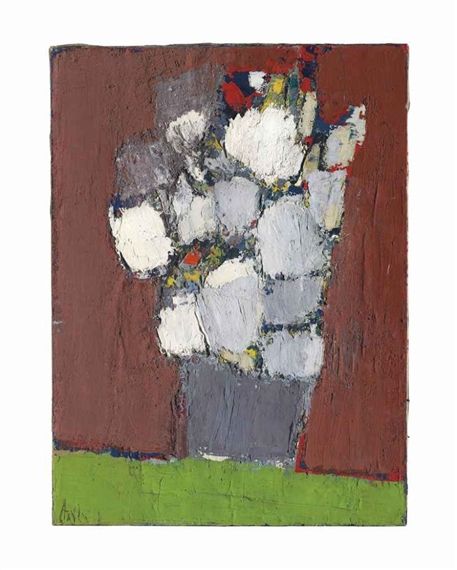

↓2️⃣ニコラドスタール元絵

引用元:Pinterest

↓模写

↓3️⃣ニコラ・ド・スタール元絵

引用元:Pinterest

↓模写

てな感じで、他の作品もすすめてみて下さい。

おいおいざっくり過ぎでわからんわっ!

次の章では、何で模写にニコラ・ド・スタールを選んだか解説します。

アクリル絵の具で名画を模写る【ニコラ・ド・スタール】に魅せられて。

なぜスタールを模写?

その絵を模写しようと思うのは人それぞれだが、スタール作品の色彩と抽象的な表現に心が動いたから。

彼は自然の風景や内面の感情を抽象的な形とか色で表現してる。

スタールの風景画に引き込まれた一因は、彼が用いる独自の色彩とムダなモノをバッサリ削り落としたような表現が良いんです。

1.1 大胆な色彩とダイナミックな筆使い

彼は画家としての特異性を発揮し、風景を表現する際に従来の制約を超越している。

例えば下記作品では、ほとんど青1色で表現されているが風景の特定の要素を強調し、視覚的な奥行きを生み出している。

引用元:Pinterest

ニコラ・ド・スタールの色彩は単なる視覚的な印象を越え、彼自身が感じた情熱や感情を伝える手段ともなっている。

色彩が風景をどのように捉え、強調するかに焦点を当て、強い感情的な共感を生み出してるんですね。

このような色彩の魅力はスタールの風景画が見る者に与える深い感動の一端であり、彼の芸術が単なる絵画を超越し、観る者との感情の対話を生み出していることを示してるんじゃないかと思う。

1.2 芸術家としての探求と挑戦

『コンサート(1955)』

引用元:Pinterest

スタールは抽象と具象の間で独自の絵画表現を追求した。

セザンヌ、マティス、ブラックなどの画家から影響を受けたほか、音楽、詩、哲学などにも関心を持ってたんですね。

スタールの絵の色面は、彼の絵と他の芸術との関係とか対話を示してる。

上記『コンサート(1955)』は、スタールが最期にパリで聴いたシェーンベルクの音楽にインスピレーションを受けた作品。

赤い背景と肌色の図像が音楽の高揚感を表現してる。

1.3 人生の苦悩や悲劇

『サッカー(1952)』

引用元:Pinterest

彼の作品は、具体的なモチーフから余分なものを極限にまで削ぎ落とした抽象的な表現が多く見られる。

あれだけモリモリに盛り上げて画面を作っていたかと思うと、あーら不思議、すんげーあっさりと薄塗りになったりします。

スタールの作品の中には、彼の人生の喜びとか悲しみ、絶望を表現しているんでは?

上記『サッカー(1952)』はサッカーを見て楽しんだ記憶を表現してますが、同時に彼の孤独や不安を感じさせる色彩が使われているように感じます。

あなたはどう感じますか?

アクリル絵の具で名画を模写る【ニコラ・ド・スタール】に魅せられて。

スタール作品の魅力を掘り下げる!

『ニコラ・ド・スタール作品(一部)』

引用元:Pinterest

『画家Gさんの作品(一部)』

スタールは絵画に情熱を注いだが、同時に孤独、不安、恐怖と戦った。

妻、友人を失い、商業的な圧力とか批判に苦しんだんですね。

残念ながら41歳という若さで自死した。

自分で言うのも何だが、絵描きってスゴイと思う。

キャンバスに色を乗せれば、何もなかった場所に太陽や海、人の顔まで作り出すことができる。

でも、その感性は時に恐ろしいものにもなる。

変な表現になるが、絵描きを含むクリエイターってデーモンと手を取り合って冒険の旅に出るような人たち。

頭に中には、こんな絵を描きたいというイメージが明確に映されているんだが、実際にキャンバスや紙に表現しようとすると似ても似つかないものが出現してしまう。

頭の中には、燦然と輝くすばらしい作品がある。

だが、実際に描かれた絵は

何じゃこりゃー!?

違う!違う!違ぁぁぁぁぁーう!!!こうじゃないこうじゃないんだ!!

と、現実とイメージのギャップにあがいて、もがいて、のたうち回ることになる。

このゼロからイチを生み出す、産みの苦しみはクリエイターであれば絶対に避けて通れない。

芸術家、作家、デザイナー、プログラマー、映画監督、音楽家、ゲーム開発者などなど。

【注】クリエイター:新たな価値やアイデアを生み出す人物

スタールは、とにかく完璧な絵を描きたいという強い気持ちを持っていたんだと思う。

まるで、宝石のように輝く完璧な絵、虹の彼方にある黄金の宝箱とか財宝をザクザク積んだまま沈んだ沈没船を探し続ける冒険者みたいに。

でも、そんな絵って本当に描けるの?

彼の絵を見ると、まるで太陽の光が目に飛び込んでくるような、海に飛び込んだような気持ちになる。

でも、その奥底には、何か悲しい叫び声が聞こえてくるような気がする。

スタールは、完璧な絵を描きたいという強い願いと、それを叶えることができない絶望の叫び声でもあったんじゃないかな。

彼の死は、私たちに何を語りかけているのか?

完璧を求めることって、本当に大切なの?

それは私たちを苦しめるだけでは?

難しい答えは、誰にも分かんない。

でも、彼の絵を見るたびに私はそんなことを考えずにはいられない。

では、今回のまとめとします。

アクリル絵の具で名画を模写る【ニコラ・ド・スタール】に魅せられて。

まとめ

さて、『アクリル絵の具で名画を模写る【ニコラ・ド・スタール】に魅せられて』の冒険の旅でした。

彼の絵の奥深さに迫り、絵筆の激しさに触れて、これであなたも運の尽き、アートの世界にハマります。

もしかしたら、次の散歩で普段見慣れた風景が、スタールの色とりどりの世界に変わって見えるかも。

そんな日が来たら、思いっきり感じてみて。

で、あなただけの風景を描いてみてください。

そん時の画材はアクリル絵の具でなくたって良いんです。

身近な画材で、学校で使ってた絵の具があるんなら、それを使って描いてみて下さい。

あなたのアートな冒険はこれからです。

どんな色とりどりの風景があなたのキャンバスに広がっていくか、楽しみにしています。

どうも最後までお付き合いして頂き、ありがとうございました。

ではでは、Let’s draw!

↓初の電子書籍出版です。ぜひ、読み放題でどうぞ。